El conocimiento científico en España fue patrimonio de nuestras Fuerzas Armadas cuando el sistema universitario moderno aun no había sido creado

Como si no fuesen conscientes de esta realidad, ya sea por vocación propia o por imposición legal, el caso es que muchos de nuestros militares de hoy tratan de dotarse por todos los medios a su alcance de titulaciones de carácter civil, como un plus o complemento obligado a su propia formación militar. Paralelamente, la organización militar recurre, a veces, a expertos civiles, reconocidos como “cientistas” en otros países, especializados en determinados asuntos militares, como asesores, cuando se trata de encontrar la mejor solución a cualquier problema relacionado con nuestra defensa y seguridad.

Esta recurrencia podría ser algo prescindible porque lo habitual es que existan profesionales de la milicia con al menos iguales o superiores capacidades. Como sucedió en un pasado, todavía reciente, el conocimiento científico llegó a ser patrimonio exclusivo de los militares porque tuvieron que adquirirlo de forma perentoria para encontrar la mejor solución a los problemas técnicos y estratégicos a los que tuvieron que hacer frente. Algo que lograron estimulados por su propia vocación, por su experiencia diaria y porque tuvieron absoluta libertad para hacerlo.

Los grandes acontecimientos históricos, guerras incluidas, en los que se vio envuelta España, ya unida, a partir del siglo XV ayudó a que nuestros militares se afanasen en dotarse, casi por sí mismos, de un conocimiento científico que no podían encontrar en universidades que no existían, algo que consideraron imprescindible para llevar a cabo sus operaciones militares. Este conocimiento científico no solo facilitó la influencia internacional de España, tanto en América como en Europa, si no que dio lugar a una extraordinaria edición de todo tipo de libros y estudios científicos con los que nuestros militares lograron el respeto y el reconocimiento de la sociedad española e internacional. Consecuencia de todo ello, nuestros militares, fueron reconocidos como autoridades científicas con el nivel necesario y suficiente como para llegar a ser preceptores de príncipes, asesores de reyes, ministros del gobierno y hasta académicos y profesores magistrales en una época en la cual aún no habían nacido las universidades, al menos tal como hoy las conocemos. Algo que no es muy conocido.

Fueron muy numerosos los militares que acompañaron sus conocimientos científicos con su producción literaria. Sobre unos 850 según los datos aportados por Juan Arencibia de Torres en su “Diccionario biográfico de literatos, científicos y artistas militares españoles” y en los archivos del fondo particular de Pedro Ramírez Verdún, aunque, en la realidad, muy probablemente hayan sido muchos más. Pero también hubo otros muchos militares que no tuvieron esa producción literaria pero que también merecen nuestro reconocimiento por haber sabido entregarse, con absoluta y admirable dedicación, a sus respectivas profesiones como ingenieros de todo tipo, arquitectos, pintores, escultores, músicos, o expertos en cualquiera de las artes militares. La plaza de armas de Lima, como cualquiera que la visite puede comprobar, es solo un extraordinario ejemplo de lo que España hizo en toda América gracias a los militares que nos precedieron en la Historia. La catedral allí construida por nuestros ingenieros militares ha resistido todos los terremotos que allí son tan frecuentes. Estos militares, cuyo recuerdo tenemos obligación de honrar, supieron compaginar eficazmente su participación en todo tipo de guerras con su propia vocación científica, demostrando con ello su más que profundo amor a España y a la América cuya alma española lograron conformar.

En plena selva amazónica, a 600 kilómetros de Bogotá, está situado el pueblo de Popayán, que es también una muestra de lo que nuestros ingenieros militares hicieron en una lejana tierra, que formó parte de España, cuando aún la arquitectura no estaba reconocida como ciencia.

La razón por la que los militares fueron depositarios de la ciencia en España, antes de la existencia formal de universidades, se debe a una combinación de funciones técnicas, organizativas y sociales que se desarrollaron en una época donde el saber científico se vinculaba más con la práctica que con la teoría.

La función militar llevaba implícita una necesidad científica para poder operar. El arte de la guerra implicaba dominar disciplinas aplicadas:

Estos conocimientos eran parte del currículum natural de un oficial, mucho antes de que existiera un sistema universitario generalizado. Esta ausencia de universidades con enfoque científico-técnico, en el aun reciente pasado, obligó a nuestros militares a convertirse en los primeros científicos prácticos de la España moderna. Su necesidad de resolver problemas reales los colocó en una posición privilegiada como depositarios, transmisores y productores de conocimiento técnico y científico.

La ciencia en España del siglo XVI al XVIII estuvo en gran parte en manos militares, sobre todo en lugares como:

En este mismo siglo XVIII, el siglo de la Ilustración y de las Luces, se institucionalizó la ciencia militar como herramienta estatal y, con el apoyo del reformismo ilustrado, se sentaron las bases, de los derechos humanos y del pensamiento científico contemporáneo. Aun así, llama la atención que fuese la milicia la que introdujo la ciencia moderna en España mucho antes que pudieran hacerlo las instituciones civiles.

En lo que respecta a la Armada debemos de reconocer que también se vio afectada por el mismo proceso. Cuando tuvo libertad de actuación después de la Reconquista, y consiguiente unidad de España, jugó un papel estelar en la creación del conocimiento científico naval, y su puesta en práctica, al formar navegantes que eran al mismo tiempo astrónomos, cartógrafos, ingenieros y matemáticos.

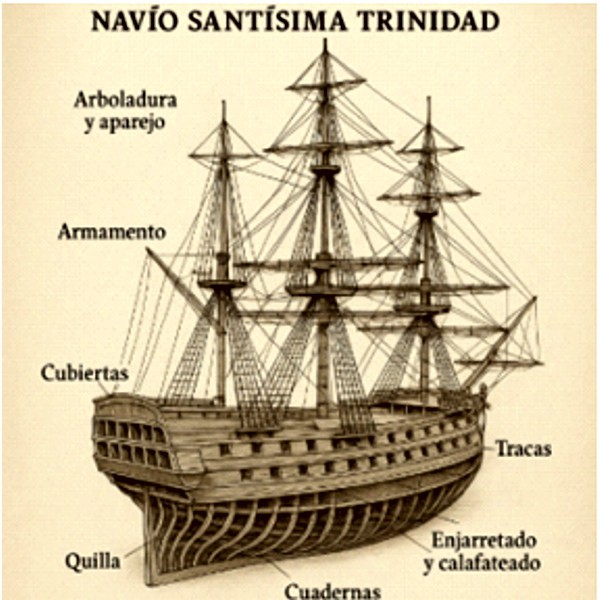

Uno de los ejemplos que mejor puede demostrar el nivel tecnológico alcanzado por la Armada, en su época, fue la construcción en los astilleros de la Habana del navío Santísima Trinidad, dentro del Plan de Escuadras de la Armada, aprobado en 1765, y que respondió a la necesidad de modernizar y fortalecer la flota española tras las pérdidas y decadencia sufridas en los siglos anteriores.

El Santísima Trinidad fue el barco más poderoso del Imperio español, calificado en su época como el Escorial de los mares. Construido con las maderas más nobles, duras y resistentes que se podían encontrar en la isla de Cuba, como la caoba, utilizada en el costado y la cubierta del buque fue botado en 1769. Con 60 metros de eslora y 5000 toneladas de desplazamiento llegó a tener, después de ciertas modificaciones, una dotación de 1100 hombres y 140 cañones cuando participó en la batalla de Trafalgar, en 1805.

Con los conocimientos disponibles dentro de la Armada, ya desde los siglos XV y XVI, los navegantes españoles fueron capaces de:

La navegación oceánica española no habría sido posible sin un conocimiento técnico-científico

riguroso, que nació fuera de las universidades, pero fructificó dentro de la Armada través de las siguientes instituciones navales:

La Casa de Contratación de Sevilla (1503), en donde las dotaciones adquirían su formación náutica, astronómica y cartográfica.

El Real Colegio de Guardias Marinas (1717). Fundado en Cádiz por Felipe V, fue una verdadera escuela de ingeniería naval. Su plan de estudios incluía:

El Real Observatorio de Marina (San Fernando, 1753). Centro pionero en astronomía, cronometría y navegación cuyo verdadero objetivo fue cómo determinar la longitud en alta mar, porque ya se conocía que la latitud se obtenía midiendo simplemente la altura de la estrella Polar en todo el hemisferio Norte y lo mismo observando, en el hemisferio Sur, un punto ficticio cercano a la Cruz del Sur. La Armada estuvo en la vanguardia de la ciencia aplicada europea al desarrollar las siguientes disciplinas científicas:

| -Astronomía. | Navegación por estrellas, determinación de posición. |

| -Geometría y trigonometría | Cálculo de rutas, mapas, construcción naval. |

| -Física y mecánica | Artillería naval, resistencia de materiales. |

| -Cartografía | Desarrollo de atlas y derroteros; creación del archivo de Indias. |

| -Cronometría | Medición precisa del tiempo para cálculo de longitud geográfica. |

Como resultado de todo ello, se puede confirmar, una vez más, que en España el conocimiento científico práctico fue anterior a la creación del sistema universitario moderno. La Armada jugó un papel principal en este proceso al formar a navegantes que eran al mismo tiempo astrónomos, cartógrafos, ingenieros y matemáticos.

Aeronáutica Militar: se crea en 1913, como parte del Ejército de Tierra, para misiones de apoyo aéreo a las fuerzas terrestres. Se dividía en dos ramas: Aerostación (globos) y Aviación propiamente dicha. Aunque dependía del Ejército de Tierra, gozaba de cierta autonomía.

Aeronáutica Naval: empezó a dar sus primeros pasos de la mano de la Aeronáutica Militar ya en 1912, cuando un grupo de oficiales de la Armada se formaron como pilotos y observadores en la escuela de la aviación militar de la base de Cuatro Vientos. Su creación definitiva se llevó a cabo en 1917, por Real Decreto de Alfonso XIII, a propuesta de la Armada. La Aeronáutica Naval llegó a disponer de más de cien hidroaviones algunos de los cuales tuvieron una participación destacada, al lado de la Aviación Militar, en el desembarco de Alhucemas, a cuyo éxito ambas contribuyeron.

Ambas aeronáuticas finalizaron su corta historia en el año 1939, al final de la guerra civil, cuando se crea el Ejército del Aire, y hoy también del Espacio, que recoge, y continua hasta hoy, el pensamiento aéreo español.

A partir del desastre de 1898, el conocimiento militar y naval español entra en crisis, pierde su libertad de actuación por injerencias políticas, duda de sí mismo y acepta la influencia extranjera, principalmente francesa y estadounidense, renunciando a la consolidación de una escuela de conocimiento propia. Desde entonces España empezó a no ser la que fue, hasta el punto de tener que recurrir a la asistencia técnica inglesa para lograr la construcción de los cruceros Canarias y Baleares. Así de vueltas da la Historia.

Como resultado de todo ello cabe concluir:

El conocimiento militar en España comenzó como práctica empírica ligada a la defensa y a la navegación. A lo largo de los siglos, los militares fueron pioneros en la incorporación y transmisión de saberes técnicos y científicos, mucho antes que las universidades.

Durante los siglos XVI y XVII, el conocimiento militar y naval español se caracterizó por un enfoque altamente práctico y adaptado al campo de batalla y a la navegación real. Los ingenieros de fortificaciones, navegantes de altura o artilleros estaban directamente conectados con las necesidades concretas del Imperio.

Con la Ilustración se impone un modelo más académico, abstracto y teórico, muchas veces desconectado de la práctica operativa, con lo que se creó una élite ilustrada, pero menos conectada con el terreno y el combate real.

A parte de claros avances institucionales, la Ilustración significó también un claro retroceso relativo al conocimiento militar y naval español. La transición desde un enfoque empírico-práctico, a uno más académico, como la Ilustración estimulaba, provocó la desconexión con las necesidades reales del campo de batalla y la navegación.

Desde el desastre de 1898, la invasión francesa y la no participación en las dos últimas guerras mundiales, España ha ido quedándose retrasada en cuanto a su nivel científico y tecnológico de aplicación militar hasta el punto de tener que recurrir, al menos en cierto número de proyectos, a la tecnología o a la asistencia técnica extranjera para llevar a cabo sus programas militares.